みなさんこんにちは。

本日、研究科では佐原三菱自動車販売株式会社 文山社長による経営戦略の授業がおこなわれました。

「20代のときにやってほしいこと」というテーマで、経営者の視点で普段の授業でな聞くことのできない様々な話をしていただきました。また、文山社長は当校の22期の卒業生ということで、先輩としての温かいアドバイスもいただきました。

学生たちにとって、社会人になるための心構えがもてるような大変有意義な時間となりました。

今回は、たいへんお忙しい中誠にありがとうございました。

インスタはこちらです

↓

https://www.instagram.com/nats_72.tagami/

みなさんこんにちは。

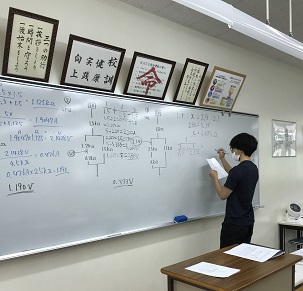

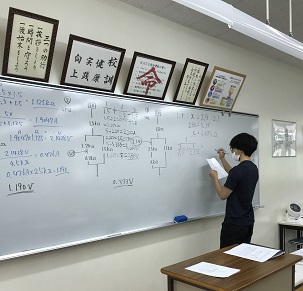

学校が再開してから1カ月が経ち、学校生活もだいぶ落ち着いてきました。3年生は現在、小型エンジン整備実務という実習をおこなっています。

サーキットテスタやオシロスコープを用いての高度な故障探求が出来るように、自作の回路や車両を用いて測定作業をおこなっています。

また、回路の計算や、電子制御についての学科もおこなわれています。

どちらもこれからの授業に大きく関わってくる内容ですので、しっかり理解を深めてもらいたいと思います。

インスタはこちらです

↓

https://www.instagram.com/nats_72.tagami/

1学年が工作実習でタイヤ空気充填用のケージを作成しました。

」

」

出来栄えも素晴らしく有効に活用していきたいと思います。

6/28(日)TC班の今期初レースとなるアイドラーズ3h耐久レースに参戦しました。

今回、チームNATSは、#72 LEVINと新規投入の#71 ロードスターの2台、各4名のドライバーでレースに臨みます。

今回のレースは抽選でグリッドが決まります。#71 ロードスター 4番手 #72 LEVIN 2番手と上位からのスタートになりました。

豪雨の中、9:30にレースがスタートします。他車との接触に注意しながらチームNATSは順調に第1コーナーをクリアします。雨の中コースアウトやスピンする車両も多く、セーフティーカーが導入される等、荒れたレース展開となりました。そんな中、チームNATSは自分たちが立てた作戦に従い、ドライバー交代、給油等の作業を確実にこなし一つまた一つ順位を上げていきます。

そして、12:30チェッカーフラッグが振られ過酷な3h耐久レースが終了しました。結果は、

#71 ロードスター 総合4位 クラス2位。

#72 LEVIN 総合9位 クラス6位。

悪天候の中、今期初レースで2台無事に完走を果たすことが出来ました。今回のレースで得られた経験とデータを活かし、更なる上位進出を目指し、マシンの製作に取り組んでいきます。チームNATSを応援してくださった皆様、本当にありがとうございました!!

みなさんこんにちは。

先週から始まったインターンも1週間が過ぎました。

学校では学べない様々な作業を通して多くの経験をさせていただいています。

お忙しい中、ご指導いただいている研修先の皆様、大変ありがとうございます。

インスタはこちらです

↓

https://www.instagram.com/nats_72.tagami/